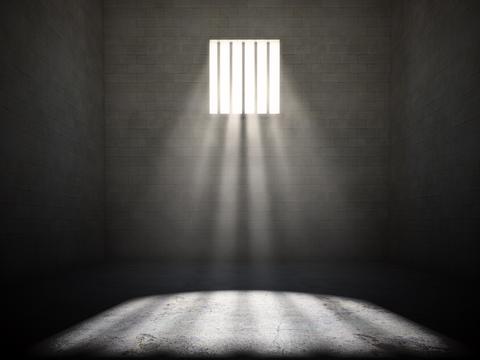

Essere rinchiusi da soli in una cella per oltre 22 ore al giorno, senza contatti umani significativi: è questa la condizione che, secondo le Regole di Mandela delle Nazioni Unite e le Regole penitenziarie europee, definisce l’isolamento carcerario. Quando supera i 15 giorni consecutivi, diventa “isolamento prolungato” e dovrebbe essere vietato perché considerato un trattamento inumano o degradante. Eppure, in molti Paesi europei, inclusa l’Italia, si registrano casi di isolamento prolungato, talvolta reiterato o applicato senza un provvedimento formale.

A evidenziarlo è il Manuale sul monitoraggio dell’isolamento penitenziario, realizzato nell’ambito del progetto europeo “Working towards harmonized detention standards in the EU – the role of National Preventive Mechanisms (NPM)”, promosso da quattro organizzazioni per i diritti umani: il Ludwig Boltzmann Institute (Austria), l’Hungarian Helsinki Committee (Ungheria), il Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria) e l’Associazione Antigone (Italia). L’obiettivo è fornire strumenti operativi e conoscenze agli organismi nazionali di prevenzione della tortura, rafforzandone il ruolo di monitoraggio.

Negli ultimi anni, l’uso dell’isolamento è aumentato in molte carceri europee, nonostante i suoi effetti negativi sulla salute fisica e mentale siano ampiamente documentati. Da qui la necessità di un’azione più incisiva e coordinata a livello europeo per limitarne l’abuso e garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. Tra le criticità più gravi segnalate dal rapporto figurano anche gli effetti sulla salute mentale, riconosciuti da numerosi studi: insonnia, ansia, depressione, paranoia, automutilazione, fino a comportamenti suicidari. Dopo periodi prolungati di isolamento, molti detenuti sviluppano quella che viene definita “sociofobia”, una perdita della capacità di relazionarsi con gli altri. Si evidenzia anche il ruolo del personale medico, che dovrebbe visitare quotidianamente le persone isolate e verificare la compatibilità delle loro condizioni fisiche e psichiche con la misura imposta. Una pratica che, secondo Antigone, in molti istituti non viene rispettata.

Per saperne di più, TrendSanità ha intervistato Rachele Stroppa, Ricercatrice dell’Associazione Antigone.

L’isolamento nasce come strumento di disciplina e sicurezza, ma nei fatti produce sofferenza e regressione. Alla luce della vostra ricerca, funziona davvero come misura di gestione penitenziaria o finisce per aggravare i problemi che dovrebbe risolvere?

«L’isolamento è sempre più utilizzato per gestire i soggetti più marginali della popolazione penitenziaria, che vengono etichettati come potenzialmente in grado di turbare l’ordine all’interno dell’istituto. Progressivamente, quindi, l’isolamento si è andato configurando come lo strumento principale attraverso il quale l’amministrazione penitenziaria intende mantenere la sicurezza, attraverso la neutralizzazione dei soggetti la cui gestione risulta maggiormente complessa. L’isolamento però non apporta nessun elemento positivo in termini rieducativi, anzi spesso produce violazioni dei diritti delle persone detenute, prestandosi ad offrire le condizioni ad abusi, e può causare sofferenza psicologica, su soggetti che già spesso presentano disagio psichico».

Nel rapporto emergono diverse tipologie di isolamento: disciplinare, giudiziario, amministrativo, protettivo. Quale di queste, oggi, rappresenta il nodo più critico in Italia e perché?

«L’art. 33 dell’Ordinamento penitenziario prevede che l’isolamento possa essere imposto solo per ragioni sanitarie, giudiziarie o disciplinari. L’isolamento disciplinare è sicuramente la tipologia di isolamento maggiormente utilizzata; si tratta della più grave delle sanzioni disciplinari previste dal nostro ordinamento, conosciuta anche come “esclusione dalle attività in comune”. Per quanto riguarda l’isolamento con finalità di protezione, si tratta di un isolamento (o meglio di un effetto della separazione dal resto della popolazione penitenziaria per ragioni protettive) de facto, ovvero non previsto formalmente come tale sul piano legale. Dalla nostra attività di monitoraggio emerge come l’isolamento sia un dispositivo usato dall’amministrazione penitenziaria per gestire quelle soggettività che, per diverse ragioni, non aderiscono alla logica del penitenziario, causando alterazioni dell’ordine o problemi di convivenza all’interno della sezione ad esempio. Ciò spesso avviene anche in questo caso de facto, senza che vi sia un provvedimento esplicito.

In generale, qualsiasi forma di isolamento, sia formale che informale, è da evitare perché spesso acuisce il disagio psichico e non contribuisce alla riabilitazione della persona detenuta

Molte persone in isolamento sviluppano gravi disturbi psicologici e fisici e una vera e propria sindrome da isolamento. Quali cambiamenti urgenti servirebbero anche per garantire un monitoraggio medico reale e quotidiano?

«Per quanto riguarda la sanzione disciplinare di isolamento, l’art. 73.7 del Regolamento di esecuzione penitenziaria prevede che “la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria”. Basterebbe quindi dare reale attuazione alla normativa penitenziaria per assicurare il controllo medico quotidiano».

Le Regole penitenziarie europee chiedono almeno due ore al giorno di “contatti umani significativi”. In che modo le carceri italiane potrebbero rendere concreta questa indicazione e quali buone pratiche avete riscontrato (se ce ne sono) nei vostri monitoraggi?

«Una possibile soluzione potrebbe consistere nel far scontare la sanzione di isolamento alla persona detenuta nella sua cella, senza trasferirla nella sezione di isolamento. Ciò eviterebbe lo sradicamento della persona ristretta dal suo contesto di riferimento e permetterebbe comunque di mantenere i contatti con i compagni di cella o con gli operatori penitenziari, riducendo la sanzione di isolamento alla mera esclusione dalle attività in comune. Tuttavia, è necessario superare l’isolamento, mettendo in campo strategie alternative e meno lesive dei diritti delle persone detenute».

L’isolamento disciplinare è sicuramente la tipologia di isolamento maggiormente utilizzata

Nel rapporto si parla di una “morte sociale” che segue l’isolamento. Come si può conciliare una pena detentiva che isola e spezza i legami con l’obiettivo costituzionale della rieducazione?

«Rinunciando all’utilizzo dell’isolamento come sanzione disciplinare e all’isolamento informale. L’attuale gestione del penitenziario improntata sulla logica dell’esclusione, della separazione e della custodia chiusa non si sta rivelando efficace, anzi. Gli eventi critici sono, infatti, in aumento. In particolare, come abbiamo ribadito più volte, preoccupa fortemente il numero dei suicidi: 91 nel 2024 e già 66 all’8 ottobre 2025. Molte delle persone che si sono tolte la vita in carcere in questi mesi, si trovavano in uno spazio del penitenziario soggetto a restrizioni, cella di isolamento, sezioni a custodia chiusa, sezioni ex art. 32 e via discorrendo. Inoltre, la riduzione del tasso effettivo di sovraffollamento, il quale ha ormai superato il 135%, risulta essere imprescindibile per garantire condizioni di detenzione più dignitose all’interno delle carceri italiane.

Perciò ridurre il sovraffollamento implica anche ridurre le occasioni che possono portare all’utilizzo dell’isolamento

Il sovraffollamento determina ovviamente un impatto rilevante e negativo nella quotidianità detentiva, peggiorando le condizioni di detenzione, affaticando gli operatori penitenziari, riducendo le opportunità e le risorse a disposizione delle persone detenute. Tutto ciò contribuisce a un aumento della disperazione e della tensione all’interno degli istituti penitenziari. Una situazione che, come abbiamo visto, è gestita con la logica della chiusura e con l’isolamento».